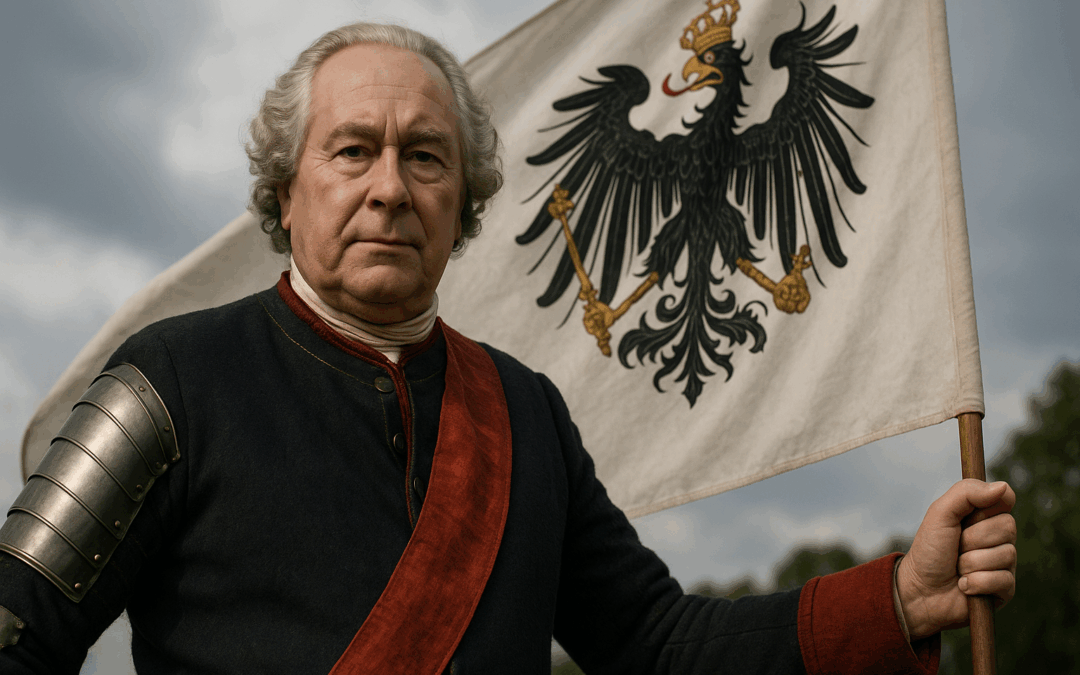

„Heran, meine Kinder, heran!“ – Mit diesen letzten Worten stürmte Generalfeldmarschall Kurt Christoph von Schwerin am 6. Mai 1757 in der Schlacht bei Prag an der Spitze seines Regiments voran. Die Regimentsfahne in der Hand, fiel er von fünf Kugeln getroffen. Es war ein Tod, wie ihn die preußische Kriegstradition später verherrlichen sollte – im Dienst, auf dem Feld, als Vorbild.

Doch wer war dieser Mann, der für Friedrich den Großen kämpfte, lange bevor der Beiname „der Große“ gerechtfertigt schien?

Herkunft und Aufstieg

Kurt Christoph von Schwerin wurde am 26. Oktober 1684 in Löwitz bei Anklam geboren, einem Ort in Schwedisch-Pommern. Er entstammte dem mecklenburgischen Uradel und diente zunächst im schwedischen Heer. Seine Laufbahn begann zur Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges, setzte sich im Großen Nordischen Krieg fort – und brachte ihn schließlich in den Kampf gegen Preußen.

Nach dem Frieden von Stockholm 1720 fiel ein Teil seiner Ländereien an Preußen. Der Übergang war nicht nur territorial, sondern auch biografisch: Schwerin trat in preußische Dienste über, zuerst als Diplomat, bald darauf wieder als Soldat. Um 1722/23 übernahm er das Regiment Schwendy, das unter seiner Führung zu einem der verlässlichsten Verbände der preußischen Armee aufstieg.

Der Mann von Mollwitz

Sein entscheidender Moment kam 1741 in der Schlacht bei Mollwitz, der ersten großen Auseinandersetzung des Ersten Schlesischen Krieges. Der junge Friedrich II., unerfahren im Gefecht und angesichts des Kampfgetümmels unsicher, verließ das Feld. Es war Schwerin, der mit ruhiger Hand die Zügel übernahm, die noch jungen Regimenter zusammenhielt und Preußen zum Sieg führte. Dieser Sieg war militärisch wie politisch von enormer Bedeutung: Er sicherte dem jungen Monarchen den Respekt der eigenen Truppen und der europäischen Höfe.

Ohne Schwerin wäre Mollwitz verloren gegangen. Und mit Mollwitz vielleicht auch das Projekt Friedrichs – der Aufbau eines selbstbewussten, kriegserprobten Preußens.

Der letzte Feldzug

1757, zu Beginn des Dritten Schlesischen Krieges, war Schwerin bereits über 70 Jahre alt. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, an der Spitze seiner Truppen in die Schlacht bei Prag zu ziehen. Als das preußische Zentrum ins Wanken geriet, griff er ein – persönlich, mit gezogenem Degen und der Fahne des Regiments in der Hand. Ein symbolischer Akt der Führung, wie er deutlicher kaum sein könnte. Es war sein letzter. Fünf Kugeln trafen ihn tödlich.

Friedrich II. schrieb später, er habe mit Schwerin „den besten General“ verloren.

Ein vergessener Großer

Heute ist Kurt Christoph von Schwerin kaum mehr als ein Name auf einem Denkmal. In Berlin erinnert ein Reiterstandbild auf dem Zietenplatz an ihn, doch in den Geschichtsbüchern ist er weit weniger präsent als etwa Blücher oder Moltke. Das ist bemerkenswert – denn Schwerin verkörpert eine Übergangsfigur zwischen den alten dynastischen Kriegsführern des Barock und dem rationalisierten, professionalisierten Offiziersstand des 18. Jahrhunderts.

Er war kein Hasardeur, kein Scharlatan, kein Mythos – sondern ein hochgebildeter, erfahrener und besonnener Kommandeur. Gerade deshalb wäre er in der angelsächsischen Welt vermutlich längst zum Gegenstand historischer Romane, Filmbiografien oder Serienepik geworden. Allein seine Episode als geheimer schwedischer Kurier auf der Suche nach seinem König hätte das Zeug zum Spionageabenteuer.

Vermächtnis

Schwerin steht für eine Zeit, in der Pflichterfüllung und persönliche Tapferkeit nicht Pose, sondern inneres Prinzip waren. Er war ein Mann des Übergangs: vom schwedischen Vasallen zum preußischen General, vom Diplomaten zum Befehlshaber, vom treuen Diener zweier Monarchien zum Symbol einer Tugend, die das Preußentum später verklären sollte.

Dass man sich seiner heute kaum mehr erinnert, sagt weniger über ihn als über unser Verhältnis zur Geschichte.