Hörselgau: Emotionaler Eintrag in einem Kirchenbuch

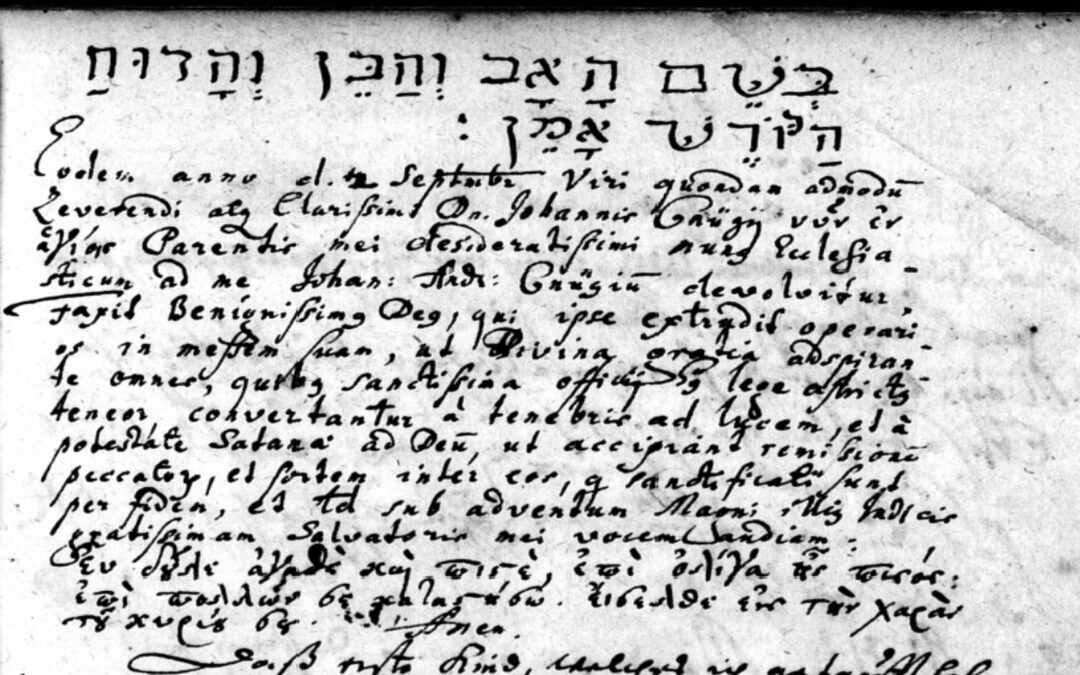

Wer genealogische Quellen durchforstet, erwartet in einem Kirchenbuch in der Regel nüchterne Einträge: Taufen, Trauungen, Sterbefälle, manchmal auch Randnotizen des Pfarrers. Umso erstaunlicher war für mich der Fund in einem thüringischen evangelischen Kirchenbuch des Ortes Hörselgau aus dem Jahr 1670.

Ein evangelischer Pfarrer, der im 17. Jahrhundert eine hebräische Formel über den Eintrag setzt, ist ungewöhnlich. Es zeigt die Gelehrsamkeit und das Selbstverständnis mancher Theologen jener Zeit, die die biblische Ursprache als Ausdruck besonderer Würde verstanden.

Noch bevor der eigentliche Text beginnt, fällt die Überschrift ins Auge – nicht etwa in Latein oder Deutsch, sondern in hebräischen Buchstaben, die übersetzt lauten:

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.“

Ein evangelischer Pfarrer, der im 17. Jahrhundert eine hebräische Formel über den Eintrag setzt, ist ungewöhnlich. Es zeigt die Gelehrsamkeit und das Selbstverständnis mancher Theologen jener Zeit, die die biblische Ursprache als Ausdruck besonderer Würde verstanden.

Doch noch bemerkenswerter ist der Text, der darunter folgt. Er ist lateinisch verfasst und stammt aus der Feder von Johann Andreas Crausius. Er notiert hier seine eigene Einführung als Pfarrer – und knüpft sie eng an den Tod seines Vaters, Johann Crausius, der zuvor das Amt in derselben Gemeinde innehatte.

Der Sohn bezeichnet den verstorbenen Vater als „über alles geliebt“ und „allzu früh verloren“.

Zugleich schildert er, wie die Gemeinde nun in seine Hände übergeht – nicht durch Zufall, sondern, wie er betont, durch die „Gnade des überaus gütigen Gottes“.

Crausius greift dabei biblische Formulierungen auf, er beschreibt die Aufgabe des Pfarrers als einen Auftrag, Menschen „aus der Finsternis zum Licht“ zu führen und „von der Gewalt des Satans zu Gott“.

Zwischen den Zeilen spürt man, wie sehr die Amtseinführung nicht nur ein kirchlicher Verwaltungsakt war, sondern ein zutiefst persönlicher Moment: der Übergang vom Vater auf den Sohn, verbunden mit Trauer, Dankbarkeit und dem festen Glauben an eine höhere Führung.

Am Ende bekräftigt er sein Bekenntnis schlicht mit:

„Am 4. September 1670. Amen.“

Für uns heute trägt dieser Eintrag eine doppelte Botschaft. Zum einen ist er ein Zeugnis der Bildungskultur evangelischer Pfarrer im 17. Jahrhundert, die selbstverständlich Hebräisch, Latein und Griechisch beherrschten.

Zum anderen offenbart er eine sehr menschliche Seite: die Trauer eines Sohnes um seinen Vater, der zugleich dessen Werk weiterführt.

Ein Kirchenbuch wird so nicht nur zur nüchternen Quelle für Daten, sondern zum Fenster in die seelische Welt einer Familie, deren Leben von Glaube und Pflichtbewusstsein geprägt war.