Wandel von Kurrent- und Sütterlinschrift durch Hitler

Im Laufe der Geschichte hat die Art und Weise, wie wir schreiben, tiefgreifende Veränderungen durchlaufen, die oft eng mit kulturellen und politischen Entwicklungen verknüpft waren. Ein bemerkenswertes Beispiel für solch eine Veränderung fand im Deutschland der 1930er Jahre statt, als unter der Herrschaft Adolf Hitlers eine neue Form der „Deutschen Schrift“ eingeführt wurde. Dies markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Schreibschrift, insbesondere in Bezug auf die Kurrent- und Sütterlinschrift.

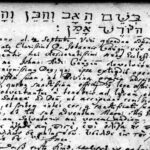

Die Kurrent- und Sütterlinschrift vor Hitler

Vor der Einführung der „Deutschen Schrift“ durch Hitler war die Kurrentschrift, eine Form der gebrochenen Schrift, weit verbreitet in Deutschland. Sie zeichnete sich durch ihre charakteristischen Schleifen und scharfen Züge aus und war tief in der deutschen Schreibkultur verwurzelt. Eine Variante der Kurrentschrift, die Sütterlinschrift, benannt nach ihrem Erfinder Ludwig Sütterlin, wurde Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und fand besonders im Schulunterricht Verwendung.

Die „Deutsche Schrift“ unter Hitler

Die Einführung der „Deutschen Schrift“ unter Hitler war Teil einer breiteren politischen Agenda, die darauf abzielte, eine einheitliche nationale Identität zu schaffen. Diese Schriftart, oft fälschlicherweise als „Schrift der Nazis“ bezeichnet, sollte die deutsche Kultur und Identität widerspiegeln. Es handelte sich dabei jedoch nicht um eine völlig neue Schriftart, sondern vielmehr um eine Betonung und Förderung der bereits bestehenden gebrochenen Schriftarten wie Fraktur und Schwabacher, die als besonders „deutsch“ angesehen wurden.

Die Ideologische Dimension der Schriftreform

Es sollte festgestellt sein, dass die Förderung der gebrochenen Schriftarten unter den Nationalsozialisten nicht nur eine ästhetische Entscheidung war, sondern tief in der NS-Ideologie verwurzelt lag. Diese Schriften galten als Symbol der „deutschen Reinheit“ und standen im Gegensatz zu den als „fremd“ und „jüdisch“ abgestempelten Schriftarten wie der Antiqua. Diese ideologische Aufladung der Schrift hatte das Ziel, ein einheitliches und von nationalsozialistischen Werten geprägtes Gesellschaftsbild zu schaffen.

Der Überraschende Verbot von 1941

Die Entscheidung, 1941 die gebrochenen Schriften zu verbieten und durch die Antiqua zu ersetzen, kam unerwartet und widersprach der bisherigen Propaganda. Einige Historiker sehen darin einen pragmatischen Schritt, der darauf abzielte, die Kommunikation mit besetzten Gebieten in Europa zu erleichtern, in denen die gebrochenen Schriften weniger geläufig waren. Andere deuten es als Zeichen interner Widersprüche innerhalb des NS-Regimes.

Auswirkungen auf Bildung und Kultur

Der abrupte Wechsel von der Kurrent- und Sütterlinschrift zur Antiqua hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Bildungssystem. Generationen von Schülern und Lehrern mussten sich an eine völlig neue Schrift gewöhnen. Darüber hinaus beeinflusste diese Änderung die Druckindustrie und das Verlagswesen erheblich, da sämtliche Druckmaterialien und Lehrbücher angepasst werden mussten.

Langfristige Folgen

Die langfristigen Folgen dieser Schriftreform sind bis heute spürbar. Die Kurrent- und Sütterlinschrift, einst ein fester Bestandteil der deutschen Schreibkultur, sind nunmehr historische Kuriositäten. Ihr Verschwinden markiert das Ende einer Ära und spiegelt wider, wie politische Entscheidungen die kulturelle Landschaft eines Landes nachhaltig prägen können.

Die Einführung und der anschließende Verzicht auf die „Deutsche Schrift“ unter Hitler sind ein faszinierendes Beispiel dafür, wie politische Macht und Ideologie die Entwicklung der Schriftkultur beeinflussen können. Dieses Kapitel der deutschen Schriftgeschichte zeigt, wie eng Schrift und Identität miteinander verknüpft sind und wie Veränderungen in der einen oft tiefgreifende Auswirkungen auf die andere haben.