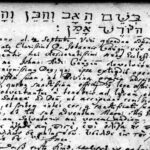

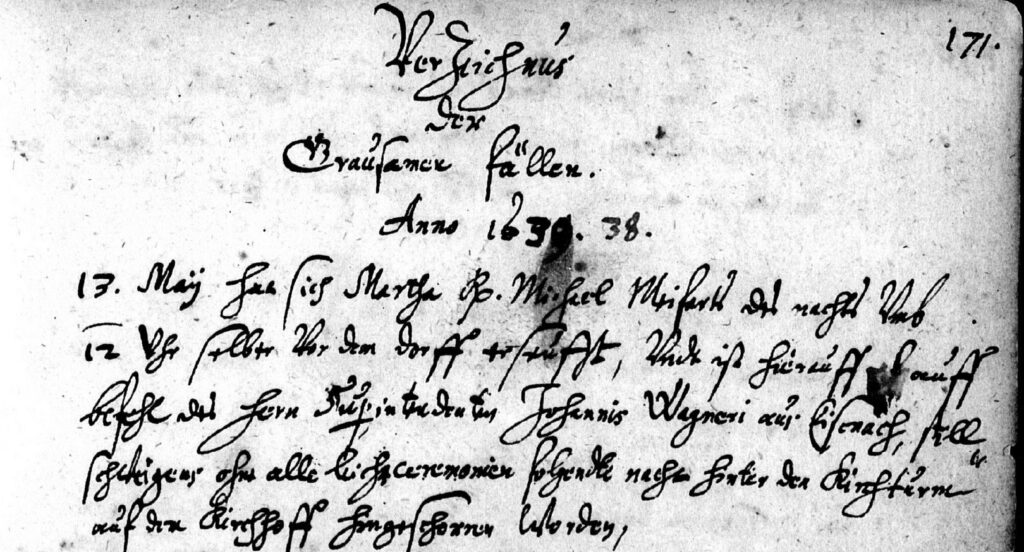

Im Rahmen meiner Ahnenforschung habe ich im evangelischen Kirchenbuch von Hörselgau, einem Ort im heutigen Thüringen, geblättert. Zwischen den Einträgen zu Taufen, Trauungen und Sterbefällen fand ich eine Notiz, die mich innehalten ließ. Dort steht, knapp und ohne Umschweife, dass zwei Menschen Selbstmord begangen haben. Und weiter: „Sie wurden ohne Zeremonie begraben.“ Mehr nicht.

Keine Erläuterung, kein seelsorgerlicher Zusatz, kein Wort des Bedauerns. Nur eine sachliche Feststellung. Und doch sind seit diesem Eintrag beinahe vierhundert Jahre vergangen. Als Historiker weiß ich die religiösen und gesellschaftlichen Maßstäbe jener Zeit. Im siebzehnten Jahrhundert, im evangelisch geprägten Umfeld, galt der Selbstmord als schwere Sünde. Wer so stab, verlor nach damaligem Verständnis das Recht auf ein christliches Begräbnis.

Die fehlende Zeremonie war nicht nur ein kirchenrechtlicher Akt, sondern auch ein öffentliches Zeichen der Ausgrenzung. Und dennoch, so sehr man die historischen Umstände einordnen kann, es bleibt traurig. Denn hinter diesen wenigen Zeilen standen zwei konkrete Menschen mit Familien, mit Beziehungen, mit Sorgen. Ihre Lebensgeschichten sind uns nicht überliefert. Wir kennen nur ihr Ende und selbst das nur in der denkbar knappsten Form.

Was mag sie zu diesem Schritt getrieben haben?

War es die Not des Dreißigjährigen Krieges, der seit sechzehnhundertachtzehn ganze Landstriche verwüstete, Hunger und Seuchen brachte und soziale Strukturen zerbrechen ließ? Hörselgau lag in einer Region, die mehrfach unter Truppendurchzügen, Plünderungen und wirtschaftlichem Niedergang litt.

Oder waren es persönliche Schicksalsschläge? Der Verlust von Kindern in einer Zeit hoher Kindersterblichkeit, Überschuldung, Krankheit, eine psychische Krise, für die es damals weder Verständnis noch Hilfe gab? Vielleicht stand einer der beiden unter öffentlichem Druck. Vielleicht gab es familiäre Konflikte, Ehrverlust oder rechtliche Auseinandersetzungen. Wir wissen es nicht. Gerade diese Ungewissheit macht den Eintrag so beklemmend. Die Geschichte schweigt und zwingt uns doch zum Nachdenken. Als Ahnenforscher sucht man oft nach Namen, Daten und Verbindungen.

Man freut sich über eine gefundene Taufe oder eine nachgewiesene Ehe. Aber solche Einträge erinnern daran, dass Genealogie mehr ist als eine Sammlung von Lebensdaten. Sie ist auch eine Begegnung mit menschlichem Leid. vierhundert Jahre trennen uns von diesen beiden Menschen.

Die Welt hat sich grundlegend verändert, doch Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und soziale Not sind keine Phänomene einer bestimmten Epoche. Vielleicht liegt gerade darin die leise Mahnung dieses Eintrags. Hinter jeder Zeile in einem Kirchenbuch steht ein Mensch. Und selbst wenn die Zeit vergeht, bleibt das Mitgefühl berechtigt.

Der trockene Satz im Kirchenbuch ist heute ein historisches Dokument, aber er ist zugleich ein stilles Zeugnis menschlicher Tragik und ein Anlass, innezuhalten.